Künstler*innen und Werke

Chantal Akerman, Aujourd’hui, dis-moi, 1980

Aujourd’hui, dis-moi ist im Auftrag des französischen Fernsehens im Rahmen einer Reihe über Großmütter entstanden. Die Filmemacherin Chantal Akerman besucht drei ältere jüdische Frauen, alle drei Überlebende der Shoah, in ihren Wohnungen in Paris. Sie sprechen über ihr Leben, ihre Familien und ihren Alltag. Zwischen den Gesprächen ist die Stimme von Akermans Mutter zu hören, deren Eltern im KZ ermordet wurden, und die selbst nie über ihre Zeit in Auschwitz sprechen konnte. Aujourd’hui, dis-moi ist ein Porträt unterschiedlicher Generationen jüdischer Frauen, die Erfahrungen des Verlusts, des Traumas und der Emigration teilten und deren Leben sehr unterschiedlich verliefen. Sie bezeugen sanft, aber auch eindringlich, wie sehr die Vergangenheit in der Gegenwart nachhallt. Chantal Akerman (*1950-2015) lebte und arbeitete u.a. in Brüssel, Paris und New York.

Nikita Kadan, Gazelka II, 2015

Nikita Kadans Skulptur Gazelka II übersetzt kriegsversehrtes Material in die Form einer Flagge: Der Künstler fand die Überreste eines GAZ-3302-Kleintransporters, umgangssprachlich „Gazelka“, kleine Gazelle, in der ukrainischen Stadt Siwerskodonezk. Siwerskodonezk wurde im Mai 2014 von pro-russischen Streitkräften besetzt. Nach zwei Monaten heftiger Kämpfe, die weite Teile der Stadt zerstörten, wurde sie von der ukrainischen Armee zurückerobert. Seit 2022 befindet sich die Stadt wieder unter russischer Kontrolle. Indem Kadan die Zeugnisse der Zerstörung in eine wehende Flagge transformiert, wird sie zum Symbol der Selbstbestimmung. Objekte gewinnen in seiner Kunst ein Stück Souveränität zurück und werden sowohl zu Zeugen als auch Anklägern des Angriffskrieges. Nikita Kadan (*1982) lebt und arbeitet in Kyjiw.

Tarik Kiswanson, The Conservatory, Saint-Denis, 2025 I An Opening, 2023 I Anamnesis, 2022

Tarik Kiswansons Arbeiten thematisieren Erfahrungen des Bruchs, des Verlusts wie auch des Neubeginns. Seine Videoarbeit The Conservatory spielt im Konservatorium in Saint-Denis, das 1977 als soziales Projekt im Pariser Vorort gegründet wurde. Die Hände dreier Kinder spielen nacheinander Beethovens „Ode an die Freude“, die 1985 zur offiziellen Hymne der Europäischen Union wurde. Das zugrunde liegende Gedicht von Friedrich Schiller beschreibt das Ideal einer gleichberechtigten Gesellschaft. Mit ihrem ebenso zögerlichen wie selbstbestimmten Spiel eignen sich die Kinder dieses Versprechen der Gleichheit an, das mit der europäischen Realität oft nicht übereinstimmt. Die fragile Kupferskulptur An Opening rekonstruiert in ihrer Form den Schrank von Kiswansons Großmutter. Ihre Kontaktpunkte sind mit geschmolzenem Silber von Gegenständen verschweißt, die seine palästinensische Familie von Jerusalem über Nordafrika nach Jordanien mit ins Exil brachte. In ihrer Leichtigkeit betont An Opening die Unabgeschlossenheit der Erinnerung. Anamnesis nimmt die räumlichen Erinnerungen des Künstlers und seiner Schwestern an ihr Elternhaus im schwedischen Vorort in den Fokus. Das Modell eines Grundrisses, das in einen Block aus trübem Kunstharz gegossen wurde, erinnert an die kleine Zweizimmerwohnung in einem Sozialwohnungskomplex. Tarik Kiswanson (*1986) lebt und arbeitet in Paris.

Hiwa K, Pre-Image (Blind as the Mother Tongue), 2017 I 0° Blind Spot, Where Beloved is…, 2017-18

In Pre-Image verbindet Hiwa K Video, Sound und Skulptur zu einer fragmentierten Raum-Zeit-Erfahrung, die seine Flucht Mitte der 1990er aus Kurdistan-Nordirak nach Europa nachvollzieht. Der Weg über die Türkei, Griechenland und Frankreich nach Italien wird jedoch nicht chronologisch rekonstruiert. Vielmehr bricht der Film mit einer linearen Erzählweise, um ein Gefühl der Desorientierung nachzuempfinden. Akzentuiert wird dies durch die Skulptur 0° Blind Spot – ein Metallstab mit Motorradspiegeln, den der Künstler auf seinem Weg auf der Stirn balanciert. Die Konstruktion fungiert als paradoxes Navigationsgerät. Sie reflektiert die Umgebung, repräsentiert die durchstreiften Landschaften, aber immer nur bruchstückhaft. Der Film konterkariert die „Pre-Images”, vorgefertigte Bilder und Annahmen, durch die Menschen einsortiert und ihre Bewegungen reglementiert werden, und erkundet Existenzweisen jenseits nationaler Limitierungen. Hiwa K (*1975) lebt und arbeitet in Berlin und Sulaimaniyya.

Atalya Laufer, Exodus, 2024/25

Die Einladung des Museums Eberswalde, auf die Arbeiten der Künstlerinnen Lea Grundig und Ellen Auerbach aus deren Zeit im Exil in Palästina zu reagieren, war für Laufer der Anlass, um zum ersten Mal mit ihrem Vater über dessen Erfahrungen auf dem Flüchtlingsschiff „Exodus 1947“ zu sprechen. Wie rund 4.500 weitere jüdische Holocaust-Überlebende war er 1947 mit seinen Eltern an Bord des Schiffes gegangen, um von Frankreich nach Palästina, damals britisches Mandatsgebiet, zu gelangen. Die Einreise wurde abgelehnt und das Schiff zur Rückreise nach Port-de-Bouc gedrängt. Da die Passagiere das Schiff nicht verlassen wollten und die französischen Behörden sich weigerten, sie von Bord zu zwingen, entschieden die britischen Behörden nach drei Wochen, sie in die britische Besatzungszone nach Hamburg zu bringen. Dort wurden sie in Lagern untergebracht. Der Transport nach Deutschland war für viele ein erneutes Trauma. In Laufers Arbeit erscheint das Meer als Raum des Ungewissen, zwischen Unsicherheit und Hoffnung. Kleine Textfragmente zitieren Erinnerungen ihres Vaters. Atalya Laufer (*1979) lebt und arbeitet in Berlin.

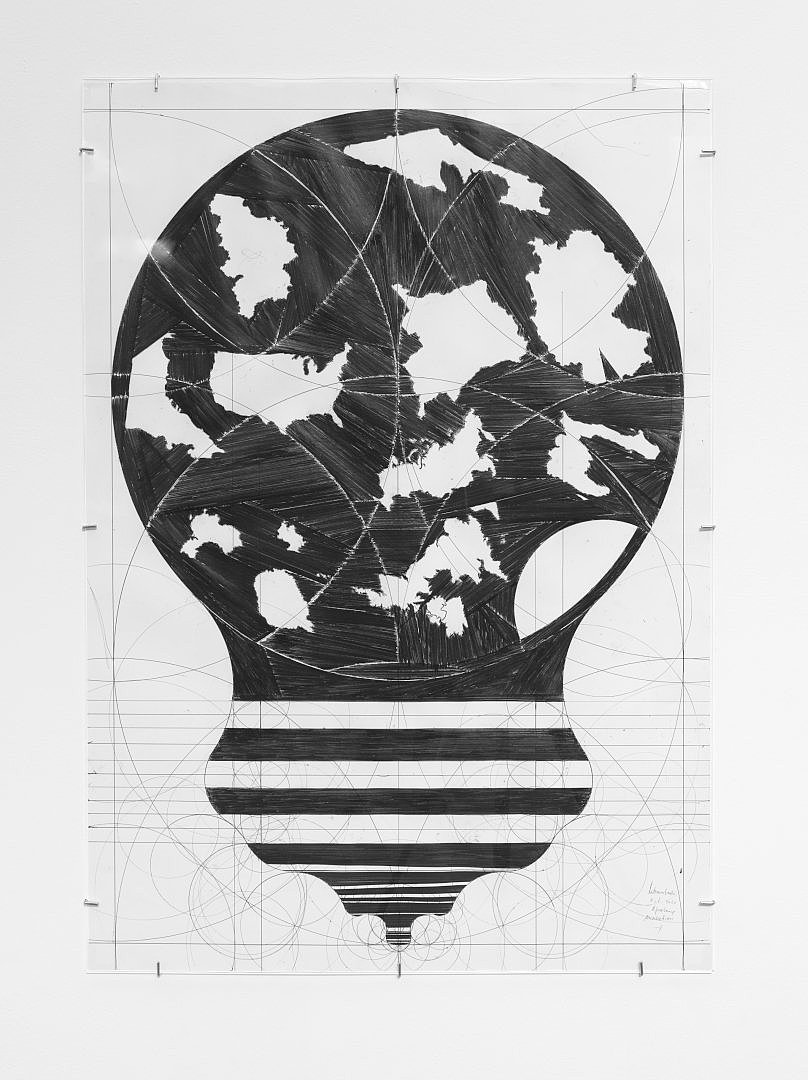

Jean Katambayi Mukendi, Escalation (Afrolampes), 2024 I Afrolampe Ndjekele (afroled), 2024 I Intersection, 2025

Mukendis lichtlose Afrolampes verweisen auf einen Widerspruch: Die Bodenschätze der Demokratischen Republik Kongo (DRK) sind essenziell für globale Technologieinfrastrukturen, der lokale Alltag ist jedoch von Energiemangel geprägt. Als Symbol der Elektrifizierung führt die Glühbirne zu den Anfängen des Kolonialismus und der Rohstoffausbeutung im Land: Kautschuk, Uran, Coltan – die Ausbeutung des Kongo lieferte stets Ressourcen für Krieg und Industrialisierung weltweit. Mukendis Zeichnungen verorten die DRK im Zentrum globaler Ressourcenkämpfe. Mit seiner poetisch-technischen Kunst sucht er inmitten maroder Infrastruktur, die Widerstandskräfte der kongolesischen Bevölkerung zu bergen. Jean Katambayi Mukendi (*1974) lebt und arbeitet in Lubumbashi.

Selma Selman, Crossing the Blue Bridge, 2024

Crossing the Blue Bridge basiert auf einer Erzählung von Selma Selmans Mutter, die den Bosnienkrieg in der Stadt Bihać erlebte. 1994, an einem Tag der Waffenruhe, ging sie mit Selmas jüngerer Schwester in die Stadt, um Waren zu verkaufen und Essen einzukaufen. Auf dem Rückweg erfuhr sie von der Bombardierung der Stadtbrücke, bei der viele Menschen zu Tode kamen. Der einzige Weg nach Hause führte zu Fuß über diese Brücke. Mit einer Hand hielt sie die Augen der Tochter verdeckt, in der anderen hielt sie einen Korb mit Essen. 30 Jahre später reinszeniert Selman diesen Heimweg. Dabei verbindet sie die Erinnerungen ihrer Mutter mit Heldinnengeschichten, die von Not und Zerstörung ebenso wie von Mut, Fürsorge und Widerstand erzählen. Ausgehend von Selmans eigener Erfahrung, als Romni in Bosnien und Herzegowina der Nachkriegszeit aufzuwachsen, spiegeln ihre Werke auch universelle Fragen zu transnationaler Identität, Trauma und Erinnerung. Selma Selman (*1991) lebt und arbeitet in Bihać und Berlin.

Hito Steyerl, November, 2004

In ihrem Video-Essay geht Hito Steyerl dem Verhältnis zwischen territorialer Machtpolitik, individuellem Widerstand und Bildpolitik nach. Im Zentrum steht ihre Jugendfreundin Andrea Wolf, die sich dem kurdischen Freiheitskampf anschloss und 1998 vom türkischen Militär umgebracht wurde. Szenen aus einem feministischen Kung-Fu-Film, den beide als Jugendliche drehten, werden mit Bildern des kurdischen Fernsehens, Aufnahmen einer Gedenkfeier zur Münchner Räterepublik und weiterem Archivmaterial verwoben. Der Titel „November“ steht für den Beginn einer postsozialistischen Ära, die nach dem Zusammenbruch des real-existierenden Sozialismus 1989 folgt und einen Bruch mit dem Erbe der Oktoberrevolution. Wolfs Geschichte ist der dramatische Knotenpunkt von Steyerls Arbeit: Vom Actionstar eines Amateurfilms wird sie zur revolutionären Ikone. Massenhaft medial reproduziert, verbreitet sich ihr Abbild in Raum und Zeit, lässt Fakt und Fiktion verschwimmen und markiert so die Verwicklung revolutionärer Politik in die globale Zirkulation von Bildern. Hito Steyerl (*1966) lebt und arbeitet in Berlin und München.

Sung Tieu, No Gods, No Masters, 2017 I Newspaper 1969 – ongoing, 2017

No Gods, No Masters beschäftigt sich mit psychologischer Manipulation als Kriegswaffe und der vielschichtigen Geschichte spiritueller Traditionen in Vietnam. Das Video zeigt Negativaufnahmen von Mỏ Cày, einem ländlichen Bezirk im Süden Vietnams, begleitet von Regenwaldgeräuschen und Echos vietnamesischer Begräbnismusik. Im weiteren Verlauf dringen Stöhnen und Schreie eines Babys durch die Landschaft. Die Geräusche stammen aus dem „Ghost Tape No. 10”, einer geisterhaften Tonbandaufnahme, die 1969 vom amerikanischen Militär als psychologische Waffe entwickelt wurde. Tieu verknüpft Bilder der Landschaften mit Aufnahmen aus ihrem eigenen Familienhaus in Hai Duong. Hier dient die Zuwendung zu spirituellen Geistern dazu, Wünsche zu übermitteln. Darüber hinaus zeigt Tieu eine Zeitung, die sich an den Schreibstil einer amerikanischen Zeitung anlehnt, die damals über den Krieg berichtete. Hier rekonstruiert sie drei für das kollektive Gedächtnis Vietnams bedeutende Meilensteine - 1969, 1996, 2017. Realitätsnahe Fakten lassen Information und Fiktion verschwimmen und verweisen auf unterschiedliche Perspektiven des Erlebens und der Berichterstattung. Sung Tieu (*1987) lebt und arbeitet in Berlin.

Miloš Trakilović, Colorless Green Freedoms Sleep Furiously, 2023

In der Video-Installation Colorless Green Freedoms Sleep Furiously beschäftigt sich Miloš Trakilović anhand seiner Familiengeschichte mit dem Spannungsverhältnis zwischen Original und Erinnerung, menschlicher Vorstellung und computer-generierten Bildern. Die Arbeit basiert auf einer Erzählung seiner Mutter, Milijana Mendeš, die den Bosnienkrieg überlebte und 1995 mit ihren beiden Kindern nach Amsterdam floh. Im Rückblick symbolisiert das Grün der Wiese, die sie bei ihrer Ankunft sah, ein Gefühl von Freiheit. 28 Jahre nach ihrer Flucht versucht Trakilović mittels Archivmaterial, digitalen Bildern und Landschaftsaufnahmen, sie noch einmal denselben Grünton sehen zu lassen. Bei dieser Suche trifft er auf andere Erscheinungsformen des Grüns: von grasüberwachsenen Bombenkratern bis hin zu den Vorhängen, die während Angriffen zum Schutz zugezogen wurden. Die Filmarbeit verknüpft diese Motive und verbindet so persönliche Erinnerung mit der Untersuchung visueller Verfahren in Kriegserzählungen und militärischen Bildkulturen. Miloš Trakilović (*1989) lebt und arbeitet in Amsterdam und Berlin.

Ian Waelder Here not today (Cigar Smoke), 2022I Doris in Brussels, 2024 I Tbc, 2025

Ian Waelders Zeitungspapierserie Here not today (seit 2021) befasst sich mit der Brüchigkeit von Erinnerung. Die Zeitung, Medium der Dokumentation, dient ihm als Grundlage. Brot- und Croissantkrümel, Ölflecken oder Marmelade schreiben sich als subjektive Spuren seines Alltags darauf ein. Die öligen Substanzen und organischen Elemente verändern das Papier fortwährend und verweisen auf Vergänglichkeit und Veränderung. Mögen die Ausschnitte auch zufällig wirken, so ist die Auswahl doch von Waelders Suche nach Fragmenten der Geschichte geleitet, darunter auch seiner eigenen jüdisch-deutschen Familiengeschichte. Die ausgewählten Bilder, Schlagzeilen und Texte erzeugen neue Verbindungen an ihrem jeweiligen Ausstellungsort: Im Münchner Kontext verweisen die Collagen etwa auf Thomas Manns Geschichte und werfen Fragen nach Flucht, Emigration und Verlust auf. Here not today betont das Unvollständige und Fragmentarische und zeigt, wie sich Geschichte und Gegenwart stets neu zusammenfügen. Ian Waelder (*1993) lebt und arbeitet in Mallorca, Frankfurt am Main und Basel.

Leyla Yenirce, Wenn der Kummer uns drückt, 2025

Für die Arbeit Wenn der Kummer uns drückt fertigt Leyla Yenirce zwei großformatige Malereien an, in denen sie bildlich auf die Stimme als widerständiges Instrument verweist. Die Inspiration dazu findet sie bei der deutsch-jüdischen Malerin Charlotte Salomon, für die Gesang eine lebensbejahende Geste war. Die Protagonistinnen in Yenirces Malereien treten als vielstimmiger Chor auf. Neben einem Selbstbildnis Salomons druckt Yenirce mit Siebdruck auch Portraits der kurdischen Politikerin und Menschenrechtsaktivistin Leyla Zana sowie der kurdischen Sängerin Delîla Meyaser, die im kurdischen Widerstand kämpfte. Die Bildnisse der drei Frauen finden in einer bunten und abstrakten Landschaft zusammen. Durch Reproduktion, Wiederholung und Montage verweist die Künstlerin zugleich darauf, dass sich die Bilder der Frauen innerhalb einer globalen Zirkulation befinden, sich verändern und in neue Bedeutungszusammenhänge treten. Leyla Yenirce (*1992) lebt und arbeitet in Berlin.

Schlechte Wörter, Sound- und Live-Performance zu Marguerite Duras La Douleur, 1985

Schlechte Wörter ist eine von Fabian Saul und Mathias Zeiske konzipierte Audioserie, die unterschiedliche Autor*innen einlädt, auf einen literarischen Text zu reagieren. Aus Lesungen, Gesprächen, Sprachnachrichten und Musik entsteht ein vielstimmiges Hörstück. Diese Episode nimmt Marguerite Duras’ Memoiren La Douleur („Der Schmerz“) zum Ausgangspunkt einer Reflexion über individuelle wie kollektive Trauerarbeit. Im Paris der unmittelbaren Nachkriegstage beschreibt Duras, wie sie voller Sorge auf Robert Antelme wartet, ihren Ehemann, der als Widerstandskämpfer nach Deutschland deportiert wurde. Dabei beobachtet sie, wie ein neuer nationalistischer Konsens hergestellt wird: „Die Tage der Tränen sind vorbei. Die Tage des Ruhms sind zurückgekehrt“, zitiert Duras General Charles de Gaulle. Sie hingegen versucht, gegen dieses staatlich verordnete Vergessen anzuschreiben. So erarbeitet sie eine Poetik der Trauer, die sich nicht mit der Restauration der alten Ordnung abfindet, sondern die Erinnerung an die Opfer des Faschismus wachhält. Claudia Durastanti, Enis Maci, Raphaëlle Red, Fiston Mwanza Mujila, Tanasgol Sabbagh und Fabian Saul reagieren mit eigenen, neuen Beiträgen auf Duras’ Trauerarbeit.

Begleitbroschüre

Die kostenfreie Begleitbroschüre enthält neben Werkbeschreibungen eine umfangreiche Begriffssammlung, die historische Problemfelder umreißt und eine vielstimmige Kontextualisierung der Kunstwerke ermöglicht. Von interdisziplinären Autor*innen verfasst, versammelt die Broschüre Kurzartikel zu Themen wie Asyl, Historische Gewalt, Täterschaft oder Solidarität. Autor*innen sind Julia Alfandari, Aleida Assmann, Milan Babić, Manuela Bojadžijev, Ulrich Bröckling, Dîlan Z. Çapan, Asal Dardan, Gürsoy Doğtaş, Cosmin Costinaș, Jule Govrin, Lena Gorelik, Johannes Grossmann, Tom Holert, Judith Kohlenberger, Gal Kirn, Stephan Lessenich, Irene Messinger, Moses März, Dorothea Schmidt, Stephan Scheel, Philipp Staab, Sophie Schönberger, Erhard Schüttpelz und Sonja Zekri.

Begleitprogramm (vorläufiger Stand)

01.11.2025, 10.00 – 15.00 Uhr

Flowing Stories on Paper

Malwerkstatt mit Godwin Namanyabyoona

16.11., 30.11., 10.12.2025, 15.00 Uhr

Offener Rundgang durch die Ausstellung … damit das Geräusch des Krieges nachlässt, sein Gedröhn

24.11. und 25.11.2025, 10.00 – 11.30 Uhr

Was wir erben. Ein Vormittag mit dem Theater Grenzenlos

Theaterstück für Schulklassen mit anschließendem Workshop

18.11.2025, 17.00 Uhr

Kuratoren-Rundgang … damit das Geräusch des Krieges nachlässt, sein Gedröhn mit Chris Reitz

04.12.2025, 19.00 Uhr

Mediating Histories of Violence

Gespräch mit Teresa Koloma Beck, Ljiljana Radonić, Agata Pietrasik und Mirjam Zadoff

17.03.2026, 19.00 Uhr

Unreal Estate

Filmscreening with live-voiceover by Ksenia Galiaeva and live-music by Joachim Badenhorst

23.-25.03.2026, ganztägig

Schmerz braucht Raum. Globale Kriege und Konflikte als Herausforderung in der historisch-politischen Bildung

Springschool

Aktuelle Programminfos unter: www.nsdoku.de/programm.